中国野菜を代表する野菜といえば、”チンゲンサイ”ですよね!

チンゲンサイといえば、根元の肉厚の部分。甘くてとろけるようなあの食感がたまりません…。油で炒めた時の香りも好きです…。

今回は、そんなチンゲンサイの有機栽培・育て方をご紹介します!

チンゲンサイとは…?

基本データ

| 科目 | アブラナ科 |

| 原産地 | 中国 |

| 連作障害 | あり(1~2年あける) |

| 適正土壌酸度 | ph6.0~6.5 |

| 発芽適温 | 15~25℃ |

| 生育適温 | 15~20℃ |

チンゲンサイは、1970年代の中国野菜ブームで日本に定着した代表品種です。涼しい気候を好みますが、暑さにも比較的強いです。また病害虫にも強く、有機栽培でも育てやすい野菜の一つです。

中国では青菜の半分をチンゲンサイが占めるんだとか…。

チンゲンサイは生育初期の葉茎を収穫する「葉ものタイプ」の野菜に分類されます。葉ものタイプの有機栽培・育て方のコツについては以下の記事で詳しく説明していますので、あわせてご覧ください!

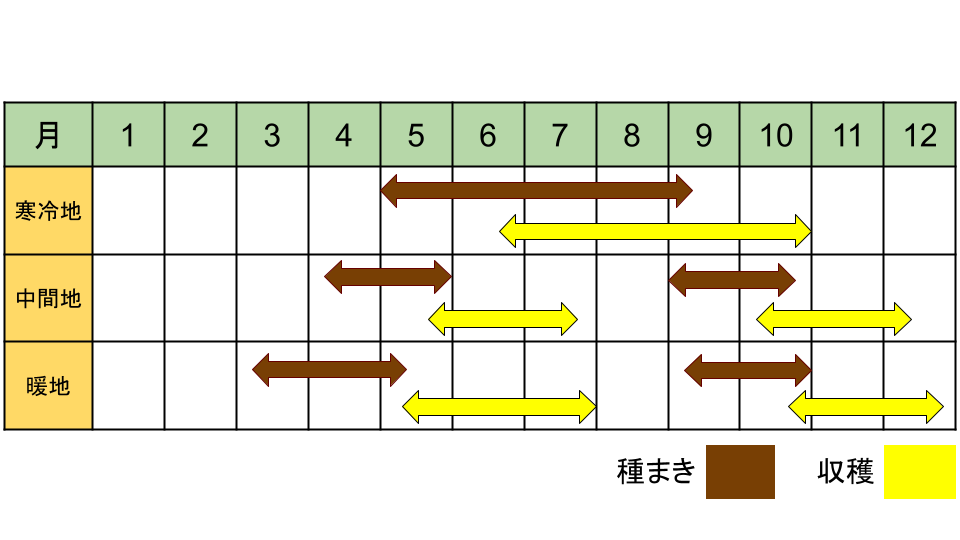

栽培カレンダー

主に春まきと秋まきの2パターンがあります。暑さには比較的強いですが、真夏の栽培は避けましょう。

春まきはとう立ちしやすいので、早めに収穫したりとう立ちしにくい品種を選びます。

おすすめ品種

手のひらサイズの”ミニチンゲンサイ”。20~30日程度で収穫でき、スジが少なく柔らかくて食べやすい!小さいので丸ごと、もしくは縦半分に切ってそのまま楽しめちゃう品種。

種まき

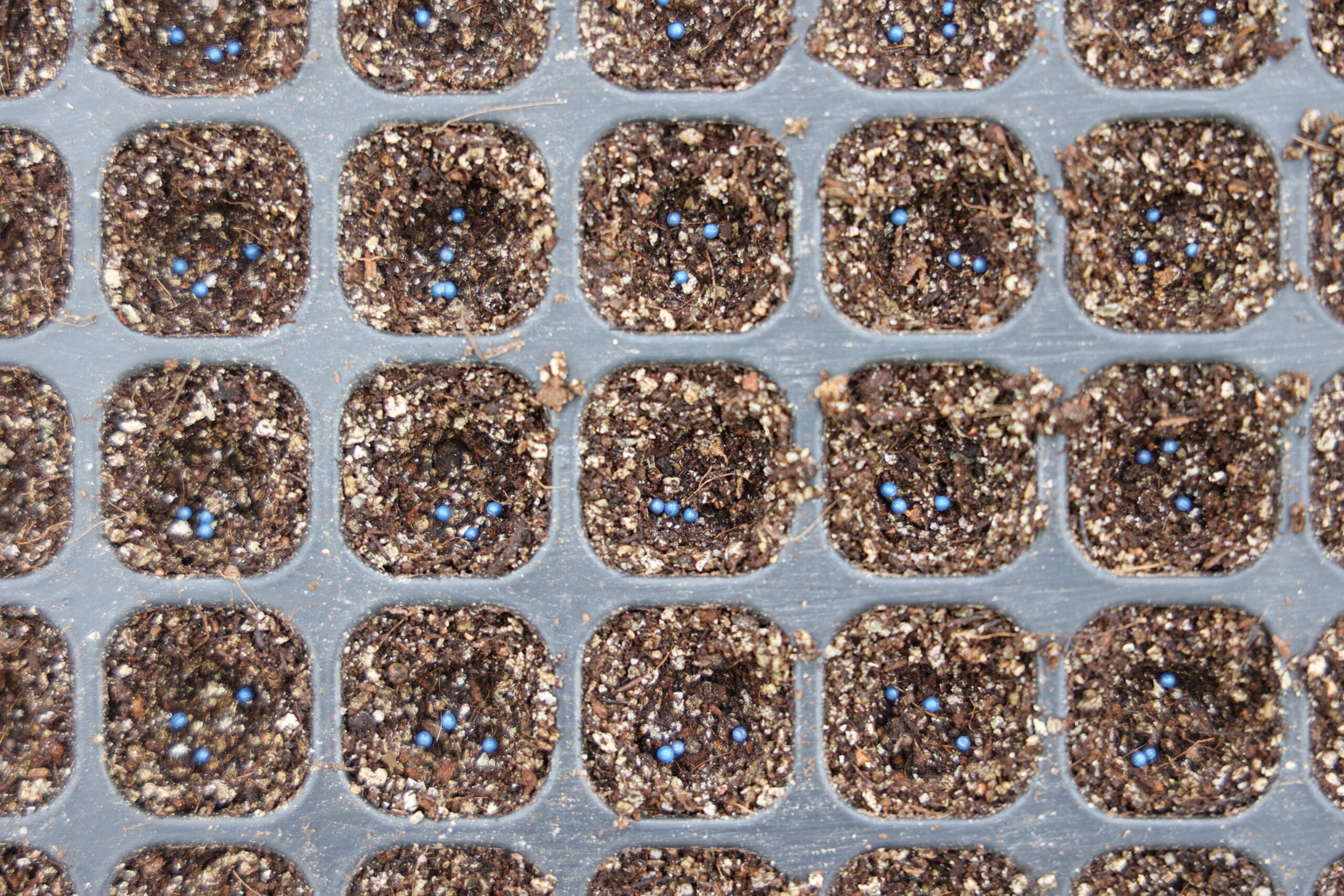

ポットで育苗する場合、まずは200欠のセルトレイを用意して1穴につき3粒ずつ蒔きましょう。その上に種が見えなくなるように土を被せ、水をたっぷりとやって完了です!

セルトレイと受け皿の間に新聞紙を敷くと、はみ出た根が傷みにくいからやってみて!

育苗

種まきから2週間でこんな感じです!あっという間に成長して、姿形はもうチンゲンサイそのものですね!

本葉2~3枚になったら苗として十分な大きさですので、これで完了です!

土づくり

苗づくりと並行して土づくりをしておきましょう。

植え付けの1週間ほど前に以下の肥料を鋤きこみ、幅65cmの畝を立てます。その後、植え付けまでに幅95cmで5列穴の黒マルチを張っておきます。

- 堆肥 2kg/㎡

- 卵殻 100g/㎡

- 発酵有機肥料 100g/㎡

- ミネラル肥料 40g/㎡

時間があれば「太陽熱養生処理」をしておきましょう!詳しく解説している記事がありますので、参考にしてみてください。

太陽熱養生処理をすれば、あっという間に団粒構造の発達した”良い土”ができるよ!

植え付け

予め張っておいた黒マルチの全ての穴に苗を植え付けていきます。セルトレイから苗を引き出す際には、根がかなりはみ出ているかと思いますので、できるだけ傷つけないように注意しましょう!

間引きはしないの?

間引きはしないよ。1穴に3株程度であれば問題なく成長してくれるし、やや密植気味にした方が野菜が硬くならない。手間もかけたくないしね!

植え付け後は根元を軽く押さえて水をたっぷりとあげ、速攻で防虫ネットをかけてください!あとは収穫まで見守るのみです。

害虫は苗を植え付けた直後からどこからともなくやって来ます。であれば、植え付けたら速攻で防虫ネットをかけてしまいましょう!害虫に見つからないうちに物理的に野菜を守れれば、殺虫剤を散布する必要はありません。金太郎流では「防虫ネットは種まきから収穫まで」が鉄則です!

収穫!

種まきから1か月ほどで収穫です!あっという間に収穫できる大きさに育ってくれました。この頃に収穫すると柔らかくてほんのり甘さも感じられ、本当に美味しいですよ!

どんどん成長していくので、ちょっと小さいかな?と感じるくらいから順次収穫しよう!

とう立ちさせて菜の花を楽しむ

冬の間、一定の低温にあたったチンゲンサイは、春になるとトウ立ちします。本来であれば、トウ立ちする前に収穫しきってしまいますが、あえてトウ立ちさせると菜の花をいっぱい出してくれます。

根元を残して菜の花を収穫していくと、わき芽からまた菜の花が出てくるから、何回も楽しめるね!

冬に食べきれなかったり、次の作付けまでに余裕があれば、片づけずにあえて残しておいて、春を楽しんじゃいましょう~♪