初夏が旬の野菜と言えば”そら豆”ですよね!茹でても焼いても甘くてホクホク、酒のつまみにちょうど良いんです…。

今回は、そんなそら豆の栽培方法・育て方をご紹介します!

この記事は、以下のような人におすすめ!

- そら豆を育ててみたい

- そら豆の種まきや収穫時期を知りたい

- アブラムシ対策が分からない

そら豆は栽培期間が長いですが、コツさえ押さえておけば大きなそら豆を収穫することができます。この記事を読んで、一緒にそら豆を育ててみましょう!

そら豆とは?

そら豆は、さやが空に向かって伸びることから「空豆」と名付けられたマメ科の野菜です。大きなさやに500円玉ほどの立派な豆が3粒ほど入ります。甘くてホクホクな豆は、茹でても焼いても美味しいですし、これはもはやちょっとした贅沢です!

ビールのつまみに最高なんだよな…。

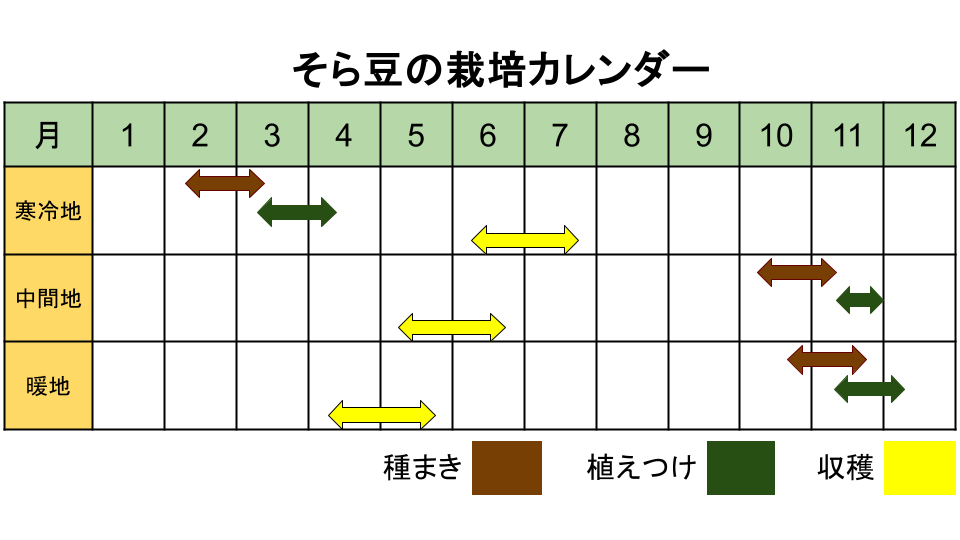

そら豆の栽培時期はいつ?

そら豆の最適な種まき時期は、中間地では10月上旬~11月上旬。霜が降りる前に畑に植えつけをし、越冬させます。翌春、気温が上がるにつれてぐんぐん成長し、初夏に実った大きなさやを収穫します。

半年は畑にいるので栽培期間は長いですが、その分自分で収穫したそら豆の味は最高ですよ!

そら豆のおすすめ品種

大きなサヤに3粒に厳選された大粒の豆が入る、これぞ”そら豆”という品種!育てやすいので初心者でも栽培しやすい。

そら豆の具体的な育て方

そら豆の具体的な育て方は以下のとおりです。順番に詳しくご紹介していきます!

1.種まき&育苗(種から育てる場合)

中間地では10月上旬~11月上旬になったら、以下の手順で種を蒔きましょう!

- STEP①種まき

用意したポリポット(直径9cm)に育苗培土を入れ、種を2粒ずつ蒔きます。この時、種の「お腹黒」を下に向けてください。その後、覆土をして水をたっぷりやり発芽適温を確保します。

- STEP②間引き

種まきから2週間ほどで本葉が1~2枚になります。そのタイミングで成長の良い方を1本残してもう一方を間引きます。

- STEP③育苗完了

本葉が2~3枚になったら植え付け適期です。植えつけましょう!

育苗については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

2.土づくり

「1.種まき&育苗」と並行して土づくりをしておきましょう。

- STEP①

植え付けの1週間ほど前に以下の肥料をすきこみます。

土づくり時にすきこむ肥料- 堆肥 2kg/㎡

- 卵殻 100g/㎡

- 発酵有機肥料 100g/㎡

- ミネラル肥料 60g/㎡

- STEP②

幅65cmの畝を立て、その上に幅95cmの黒マルチを張っておきます。

時間があれば「太陽熱養生処理」をしておきましょう!詳しく解説している記事がありますので、参考にしてみてください。

太陽熱養生処理をすれば、あっという間に団粒構造の発達した”良い土”ができるよ!

3.植えつけ

本葉が2~3枚になったら植え付け適期です!そら豆は1列で30~40cm間隔に植えつけます。

4.防虫ネットをかけて冬越し

そら豆は寒さにとても強いですが、防寒対策として霜が降りる前までに防虫ネットをかけておきましょう!

苗が大きすぎると寒さに弱いですし、逆に小さくても霜が降りて根が浮き枯れてしまう可能性があります。防虫ネットをかけると冷たい北風や霜の影響を軽減でき、そら豆を守ることができます。

トンネルをかけるだけで欠株が減らせるよ!

5.追肥

3月に入ると気温が徐々に上がり、それまで成長を止めていたそら豆もぐんぐんと成長し始めます。ちょうど花も咲き始めるこのタイミングで以下を追肥し、その成長を後押ししましょう!追肥はこの1回のみで十分です。

- 発酵有機肥料 50g/㎡

- ミネラル肥料 20g/㎡

そら豆を大きく育てるには、サヤに栄養を送り込む”源”となる葉や茎をまずは充実させることが重要。忘れずに追肥しよう!

6.整枝と支柱立て

葉や茎が高さ30~40cmほどまで成長してきた際に行う「整枝と支柱立て」の方法を解説します。

- STEP①整枝

草丈が30~40cmほどになってくると、株元から枝が10本以上生えてきます。これでは栄養が分散してしまうので、太い枝を6~7本だけ残し他を取り除く「整枝」をしましょう!

- STEP②支柱立て

整枝をすると、それまでお互いに支えあっていた枝たちが不安定になり倒れてしまったりします。ここで支柱を立て、高さ30cmごとに水平に紐やテープを張り、不安定な枝たちを支えてあげます!

7.摘芯

草丈が60~70cm以上になった頃、それ以上に茎が伸びないよう生長点を摘む「摘芯」をしましょう!そら豆のさやは下の方にしか着きませんし、上に着いたとしても大きくなりません。これでは栄養が分散してしまいますし、株全体も重心が高くなって倒れやすくなるため、60~70cm以上は刈り込んでしまい、ここで株の成長を止めてしまします。

8.収穫!

開花してから30~35日ほどで収穫です!いやー、種を蒔いてからおよそ半年…待ちに待ってました!良くここまでパンパンに膨れてくれました!初夏が旬のそら豆、ぜひ楽しみましょう!

そら豆の収穫時期の見分け方

開花後、そら豆のサヤは空に向かって伸びますが、中の豆が大きくなってくるとその重みでサヤが下に垂れさがってきます。この状態が収穫適期です!

この状態でしばらく放っておくと大豆のように黄色く熟してきてしまいます。硬く風味も落ちてしまうので、収穫適期は逃さないように気を付けてください。

そら豆の育て方のコツと注意点

そら豆の育て方のコツと注意点は以下のとおりです。順番にご紹介していきます!

①種の早まき厳禁!冬越しは小さい苗のままで

そら豆は一定期間、低温にあわないと花が咲かない性質があることから、冬をまたぐ栽培スケジュールとなっております。本葉2~3枚ほどの幼い苗であれば耐寒性が強いそら豆ですが、本葉が5枚以上になると寒さに弱くなってしまいます。

寒さに強い苗のまま冬越しさせるには、種まき時期が重要です!そら豆に最適な種まき時期は、中間地では10月上旬~11月上旬です。詳しくはこちらでご紹介しているので、しっかり確認してから種を蒔きましょう!

中間地では文化の日(11/3)前後で種まきするとちょうど良いよ!

②チッソは控えめに!アブラムシ発生の原因と対策

マメ類の根には「根粒菌」が付きます。根粒菌は、空気中の窒素を植物が利用できるアンモニアに変える(窒素固定)という働きをしてくれます。このようにマメ類は根粒菌からもチッソを得られるため、他の野菜と同様に肥料を与えてしまうと窒素過多になってしまい、以下のような症状が発生しやすいです。

- 葉ばかり茂って実つきが悪くなる

- アブラムシをはじめとする病害虫に弱くなる

ですので、元肥や追肥でまく有機発酵肥料は多く与え過ぎないように注意しましょう!

特にアブラムシには注意が必要です!発生すると養分が吸われて成長が鈍くなる他、ウイルス病を媒介される可能性があるなど、そら豆の生育に大きな影響を与えかねません。

アブラムシ対策として、以下の対策を試してみましょう!

- 石灰を追肥して細胞を硬く締め上げる

- 特にアブラムシが発生しやすい生長点を摘芯する

石灰は表皮を硬くする効果があり、アブラムシをはじめ病害虫対策には欠かせないミネラルです。アブラムシが発生する以前から予防として、石灰を追肥してアブラムシが寄り付きにくいカラダにしましょう。

それでも発生してしまった場合は、摘芯しましょう。摘芯は成長を止めるだけでなく、特にアブラムシの発生しやすい生長点を摘むため被害を軽減する効果もありますよ。

早め早めの対策を心がけよう!

③サヤの肥大期には水を切らさない

そら豆は水を好みます。サヤを大きくぷっくり育てるため、特に肥大期に水を切らさないことがとても重要です!季節の変わり目で雨も多い時期ではありますが、何日も雨が降らず乾燥しているようなら水やりを忘れずにしてください。

なお、水の与えすぎは根腐れの原因にもなります。根の周りには酸素も必要なので、通気性と水持ちを両立させるにはやはり太陽熱養生処理が重要です!

そら豆の育て方まとめ

ここまで、そら豆の育て方をご紹介しました。

そら豆は、さやが空に向かって伸びることから「空豆」と名付けられたマメ科の野菜

早まき厳禁!そら豆の最適な種まき時期は「10月上旬~11月上旬」

整枝と摘芯で栄養分散を防ぐとともに、適度な水やりで大きなそら豆に!

アブラムシの大発生に注意!早め早めの対策を

そら豆は栽培期間も長いですし、なかなか手のかかる野菜です。しかし、手をかけた分だけそら豆は立派に育ってくれて、大きなサヤをつけてくれます!

ぜひ本記事を参考にそら豆を育ててみましょう!