常備野菜として欠かせない”タマネギ”。カレーや肉じゃが等の煮物にはもちろん、炒め物やサラダにしても良いですよね!初夏に出回る新タマネギはサッと炒めてもよし、サラダにしてもよし。

今回は、食卓に欠かせない「タマネギ」の有機栽培・育て方をご紹介します!

タマネギとは…?

基本データ

| 科目 | ユリ科 |

| 原産地 | 中央アジア |

| 連作障害 | 少ない(1年あける) |

| 適正土壌酸度(pH) | 6.5 |

| 発芽適温 | 15~20℃ |

| 生育適温 | 15~20℃ |

根菜かとよく勘違いされますが、じつは葉の根元(鱗片)が膨らんだものがタマネギです。葉の一枚一枚が根元の鱗片と繋がっているんです。

料理するときにペラペラ剥がれるのは、そういうことか!

タマネギは大きく展開した外葉でつくった炭水化物を可食部に貯め込む「外葉タイプ」の野菜に分類されます。

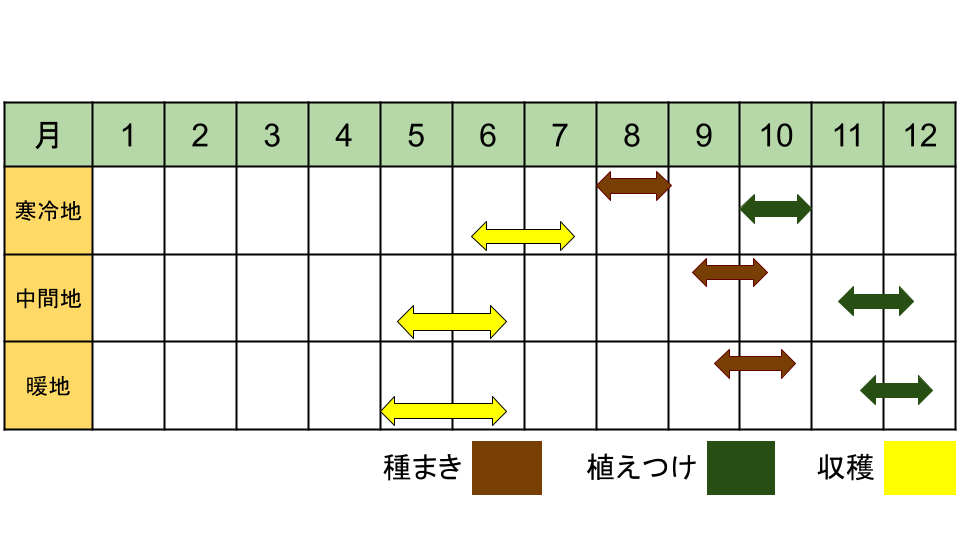

栽培カレンダー

基本的には秋に種をまき、冬前に植え付け、翌年の初夏から梅雨前にかけて収穫します。栽培期間は半年以上と長いですが、病害虫が少なく、有機・無農薬栽培でも育てやすい野菜の一つです。

種まき、植え付けが適期より早すぎると成長が進み過ぎ、とう立ちや分球が起こりやすくなります。逆に遅すぎると小さい苗で冬を越すことになり、越冬率が悪くなったり上手く成長できない恐れがありますので注意しましょう!

植え付けの2か月前に種まきするとちょうど良さそう!

おすすめ品種

柔らかくて甘く、生食用に大好評!辛味抜きしなくても食べやすい、とても美味しいタマネギ。一球350gくらいの甲高黄大球で、乾燥やベト病に強く、育てやすい品種。

中間地では4月上旬から収穫できる”超極早生品種”!甲高で一球250gくらいとやや小ぶりですが、食味は辛味が少なく甘みがあり、サラダなどの生食にピッタリ。みんなより一足早い春一番のタマネギを楽しもう~

せっかく育てるなら、赤いタマネギがあると食卓に彩りが出て良いよ!こちらは中甲高の赤タマネギで一球350gくらいの大玉。辛味が少なく柔らかな肉質は、サラダに最適!

種まき

種から栽培する場合、まずは200欠のセルトレイを用意しして1穴につき1粒ずつ種を蒔きましょう!1粒ずつにすることで、植え替えの時に土ごとそのまま植えることが可能です。その上に種が見えなくなるように土を被せ、水をたっぷりやって完了です!

セルトレイと受け皿の間に新聞紙を敷くと、はみ出た根が傷みにくいからやってみて!

育苗

種まきから3週間たった様子がこちらです。発芽が揃い、葉もスッと上に伸びてくれました。この時期は残暑で土が乾きやすいので、朝夕は欠かさずたっぷり水をあげましょう。

苗の根元が鉛筆程度の太さになったら、苗づくりは完了です。畑に植え替えましょう!

10~11月になるとホームセンターで苗が出回るから、それを購入しても良いよ。

土づくり

苗づくりと並行して土づくりをしておきましょう。

植え付けの1週間ほど前に以下の肥料を鋤きこみ、幅65cmの畝を立てます。その後、植え付けまでに幅95cmで5列穴の黒マルチを張っておきます。

- 堆肥 2kg/㎡

- 卵殻 200g/㎡

- 有機発酵肥料 200g/㎡

- ミネラル肥料 80g/㎡

時間があれば「太陽熱養生処理」をしておきましょう!詳しく解説している記事がありますので、参考にしてみてください。

太陽熱養生処理をすれば、あっという間に団粒構造の発達した”良い土”ができるよ!

植え付け

予め張っておいた黒マルチの全ての穴に1本ずつ苗を植え付けていきます。セルトレイから苗を引き出す際には、根がかなりはみ出ているかと思いますので、できるだけ傷つけないように注意しましょう!

植え付け後は根元を軽く押さえて水をたっぷりとあげてください。これで秋の作業は一通り終了です。冬の間は霜で根っこごと浮いて枯れてしまうことだけには注意しながら、暖かく見守っていきましょう。

植え付け時の注意点

植え付け時に何か注意点はある?

注意点としては、成長点を地表に出すこと。しっかり植えようと深くまで埋め込んでしまいがちだけど、それでは新しい葉が出なくなってしまう。気持ち浅めに植えるのがコツだね!

追肥

冬の間は成長が止まっていますが、3月に入って気温が徐々に上がってくると成長再開!グングンと成長してきます。

タマネギは「外葉タイプ」に分類されるんでしたね。おさらいですが、外葉タイプの生育のポイントは、以下のとおりでした。

生育前半で葉茎を大きく成長させ、後半で可食部を肥大させる

大きくて実の詰まったタマネギになってもらうには、まずは葉茎を充実してもらう必要があるということです。それを促すため、成長を再開する3月下旬ごろに以下を追肥しておきましょう。

- 有機発酵肥料 60g/㎡

- ミネラル肥料 60g/㎡

- 卵殻 40g/㎡

追肥には注意点もあります。追肥をすると、

- 病害虫の被害に逢いやすくなる

- 日持ちが悪くなる

というデメリットもあります。

え、どうすれば良いの?

これを防ぐため、卵殻も追肥することで表皮を強くし、病害虫に対する抵抗力をつけます。日持ちを良くすることにも繋がります。また、タマネギの根は浅くにしか広がらず、強くありません。石灰を効かせてしっかりした根になってもらう効果も期待できます。

5月上旬ごろの様子

5月上旬でこんな感じです!がっちりした茎から多くの葉が出てくれています。この葉一枚一枚が可食部である鱗片につながっているのです。

ちょうどこの頃は球の肥大期への折り返し地点です。これまでは地上部の葉茎を大きくするために栄養が使われていましたが、この時期からは大きく育った葉茎で作られた栄養を根元に貯め込んでいきます。

この時期からいよいよ球が太ってくるんだね。

そうだね。この時期にチッソが残っていると、栄養が葉茎の成長に使われ続けてしまい球が太らないので、もう追肥はしないよ。

収穫!

6月中旬ごろになると、写真のように葉の根元が折れ始めてきます。全体の7~8割ほど折れてきたら収穫適期です!

梅雨前には収穫してしまいたいところだね。

タマネギは長期保存可能な野菜です。出来れば晴れの日の午前中に引き抜き、写真のようにそのままマルチの上に置き乾燥させましょう。

夕方になったら直射日光の当たらない風通しの良い場所に移動させます。葉付のまま、数株ずつにまとめて吊るしておくと長期保存できますよ!

うまく長期保存をして、長~く美味しいタマネギを楽しもう!