夏のおつまみと言えば、エダマメですよね!特に茹でたてのエダマメは格別で、そのまま食べるのはもちろん、和洋中どんな料理にも合う野菜です。

本記事では、エダマメの種まきから収穫まで、家庭菜園初心者でも失敗しない育て方のコツを、分かりやすく解説します。

この記事は、以下のような人におすすめ!

- 家庭菜園でエダマメを育ててみたい

- エダマメのおすすめ品種を知りたい

- 病害虫対策に困っている

この記事を読んで、一緒にエダマメを育ててみましょう!

エダマメとは

エダマメを一言で言えば、「大豆を若採りしたもの」です。

大豆は実った豆を完熟までさせますが、エダマメは未熟な状態で収穫してしまいます。このように大豆とエダマメは収穫タイミングが異なるだけで、元は同じ野菜です。

エダマメという名前は、枝付きのまま収穫し、茹でて食べる習慣があったことから、「枝付き豆」が略されて「枝豆」と呼ばれるようになったと言われています。

家庭菜園初心者にエダマメ栽培をおすすめする理由3つ

エダマメは家庭菜園初心者にもぜひオススメしたい野菜の一つです。その理由について順番に説明します!

栽培期間が短く育てやすい

エダマメは種まきから約2~3か月ほどで収穫できます。また、定植後は防虫ネットをかけるくらいで特に難しい管理は必要なく、家庭菜園初心者でも育てやすい野菜ですよ!

土壌は特に選ばす、土壌pHも適応範囲が広い。

収穫直後の新鮮なエダマメを味わえる!

スーパーや直売所などで購入しても美味しいですが、収穫直後のエダマメは味も香りも格別です!

エダマメは「鍋を火にかけてから採りにいけ」と言われるほど鮮度の低下が激しい野菜ですが、そのことわざを本当にできてしまうのが家庭菜園!

ぜひ収穫したてのエダマメを味わっていただきたいです。

エダマメには栄養素がたっぷり

大豆は「畑の肉」と呼ばれるほどタンパク質を豊富に含んでいますが、エダマメも負けていません!

以下の表は、エダマメ100gに含まれる主な栄養素をまとめたものです。

| タンパク質 | 11.5g |

| カリウム | 490mg |

| カルシウム | 76mg |

| 鉄 | 2.5mg |

| ビタミンB1 | 0.24mg |

| ビタミンB2 | 0.13mg |

| ビタミンC | 15mg |

タンパク質が豊富なのはもちろんのこと、ミネラル類やビタミン類もバランス良く含まれているのが特徴です。

カリウムは利尿作用があり、むくみ予防に効果があります。鉄は貧血予防に、ビタミンCはその鉄の吸収を助けてくれる他、美容や免疫力向上にも。ビタミンB1・B2は糖質や脂質などを分解してエネルギーに変えてくれ、疲労回復や夏バテ防止にも効果的ですよ!

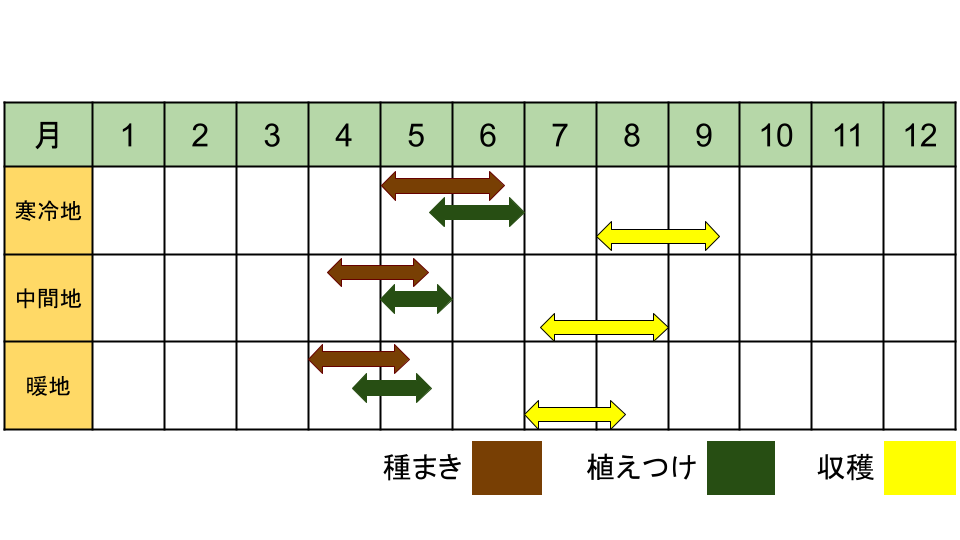

エダマメの栽培スケジュール

エダマメは春先に種を蒔き、ポットまきの場合はゴールデンウィーク前後で定植をして、7月上旬ごろから収穫が始まるといった流れ。種まきから2~3か月で収穫可能になります。

エダマメは生育適温が20~30℃と冷涼~温暖な気候を好みますが、低温には弱いです。特に霜には非常に弱く、一度当たると枯れてしまうので、霜の心配が無くなり、夜間の温度が10℃を上回るようになってから種まき・定植をするようにしてください。

霜が心配な場合は、ハウスなどでポット育苗するのがオススメ!

エダマメのおすすめ品種3選

エダマメには主に「白毛豆(青豆)」「茶豆」「黒豆」の3種類があります。それぞれの特徴は以下のとおり。

| 白毛豆(青豆) | ・最も一般的な種類 ・サヤの産毛が白く、サヤや豆自体が鮮やかな緑色 |

| 茶豆 | ・豆の薄皮が茶色っぽく、甘味と香りが特に強い ・サヤの中は2粒が多く、白毛豆より収穫時期は遅め |

| 黒豆 | ・成熟すると黒くなる黒大豆を未成熟の状態で収穫したもの ・豆が大粒でコクが深く、甘みが強い |

それぞれの種類のオススメ品種を紹介するよ!

白毛豆(青豆)

【迷ったらこの品種】白毛豆だけど、茶豆のような香りとコクのある甘さがたまらない…!茹でたては手が止まらなくなる品種。

茶豆

茶豆特有の強い香りと甘味を楽しめる!栽培しやすく家庭菜園初心者にも育てやすい。種まきから収穫までは約80日とやや遅め。

黒豆

黒豆なら丹波黒大豆!正月の煮豆として使用されますが、未熟なうちにエダマメとして収穫してもコクのある甘味が楽しめる。

エダマメの育て方6ステップ

エダマメの具体的な育て方は以下のとおり。順番に詳しくご紹介していきます!

1.育苗(苗から育てる場合)

エダマメを苗から育てる場合の育苗方法を説明します。

- STEP①ポット用意

ポリポット(直径9cmまたは10.5cm)を用意し、種まき培土を入れる

- STEP②種まき

一つのポリポットにつき種を2~3粒ずつ、深さ1~2cm程度の穴を等間隔にあけて蒔く

金太郎

金太郎人差し指の第一関節くらいの深さでちょうど良いよ。

- STEP③水やりと保温

土をかけ、水をたっぷりやる。以降、乾かさないようにこまめに水やりをする。以降、エダマメの発芽適温である20~30℃を確保するようにしましょう!

- STEP④2本に間引き

種まきから1週間ほどで発芽します。子葉の次に出てくる初生葉が開いた頃に、成長の良い株を2本残して残りを間引きます。

- STEP⑤育苗完了

種まきから約1か月後、本葉1~2枚になったら植え付け適期です。畑に植えつけましょう!

金太郎

金太郎本葉は初生葉の次に出てくる葉のこと。<子葉→初生葉→本葉>の順だね。

エダマメは生育適温である20~30℃を超えたり、日照不足になると徒長しやすくなります。

徒長した苗は病害虫に弱くなる他、そのまま畑に植えると風で折れる可能性も高くなってしまいます。徒長してしまうともう手遅れですので、育苗の段階からがっちりした良い苗になってもらう必要があります。

徒長させないポイントは「水管理」。朝にたっぷり水をやって、夕方には表面が乾く程度に水やりをすれば徒長しにくくなりますよ!

また、種まき時の覆土の代わりとして「イネニカ」を使うと胚軸の太いガッチリした苗になりますよ。

2.土づくり

「1.育苗(苗から育てる場合)」と並行して土づくりをしておきましょう。

- STEP①元肥をすき込む

植え付けの1週間前までに以下の肥料をすきこみます。

土づくり時にすきこむ肥料- 堆肥 3kg/㎡

- 卵殻 150g/㎡

- 発酵有機肥料 100g/㎡(または化成肥料 50g/㎡)

- ミネラル肥料 60g/㎡

金太郎

金太郎エダマメの根には根粒菌が付いてくれるので、チッソ分は他の野菜の半分ほどでOK!

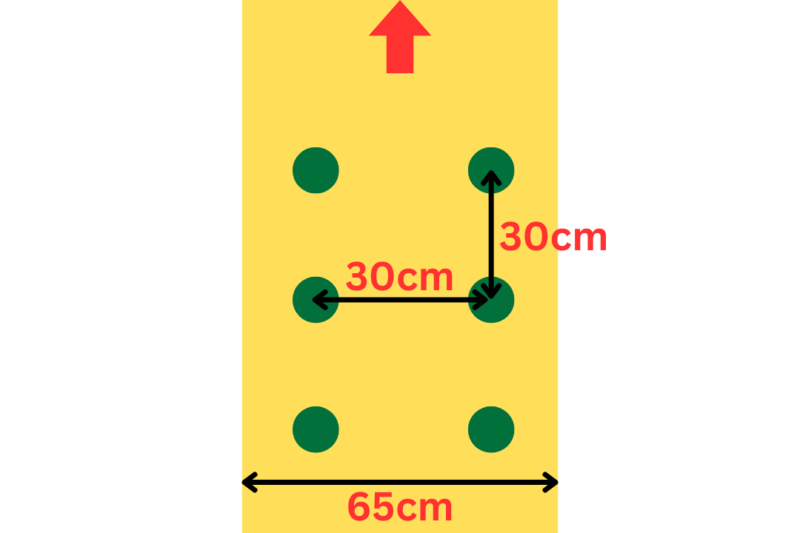

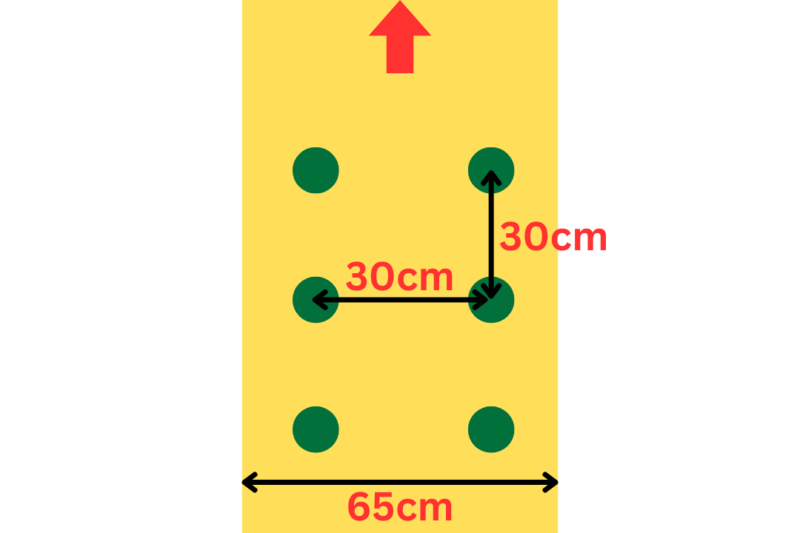

- STEP②マルチを張る

幅65cmの畝を立て、その上に幅95cmのマルチを張っておきます。黒マルチを張ると、まだ気温が低い生育前半の地温を確保しやすくなり、初期生育を促進させることができます。

時間があれば「太陽熱養生処理」をしておきましょう!詳しく解説している記事がありますので、参考にしてみてください。

太陽熱養生処理をすれば、あっという間に団粒構造の発達した”良い土”ができるよ!

3.定植or直播き

霜の心配が無くなったら、いよいよエダマメの定植または直播きです!それぞれの手順は以下のとおりです。

- STEP①定植する苗を用意

「1.育苗(苗から育てる場合)」で自ら育苗、もしくはホームセンター等で購入するなどして定植する苗を用意します。

いずれにしても、エダマメの苗を選ぶ際は「本葉1~2枚程度で節間が短く、葉色が濃くてツヤのある苗」を基準にしてください!

- STEP②植え付け間隔

エダマメは基本、1畝に2条植えとします。1条植えの場合は畝幅が40cmあれば十分です。

- STEP③定植

植え付け間隔を決めたら、定植するための穴を掘ります。そこにたっぷりと水をやり、水が引いたら用意した苗を定植してください。

- STEP①種まき間隔

エダマメは基本、1畝に2条蒔きとします。1条植えの場合は畝幅が40cmあれば十分です。

- STEP②種まき

畑へ直播きする場合は、1穴につき2~3粒ずつ種を蒔きます。その後の管理方法は「1.育苗(苗から育てる場合)」と同様で、約1か月で間引きをして2本仕立てにします。

定植した後に大事なのは、苗が畑にしっかり活着してくれることです。

いくら良い苗を育てても、その畑に根付いてくれなければ意味がありません。例えば午後から雨が降る予報であれば午前中に植え付けを終わらせるなど、植え付け後に適度な雨が降るタイミングが理想です。カンカン照りの晴れが何日も続くような日は避けるのが無難です。

また、植え付け前に「リキダス」を薄めた水を苗にたっぷりかけると、根張りが良くなり苗が活着しやすくなるのでおすすめです!

4.防虫ネットをかける

対策しないと鳥に食われる

エダマメを定植または直播きしたら、速攻で防虫ネットをかけましょう!

直播きした種や発芽したての芽は野鳥に食べられる可能性があります。気づいた時には土がほじくり返されていて、種や芽が無くなっていたなんてことが…。

このような鳥害を防ぐためには防虫ネットが便利ですよ!害虫を防ぐだけでなく、野鳥からも種を守ってくれます。

5.開花

種まきから約2か月後、エダマメの花が咲き始めます!とっても小さくて最初は気づかないんですが、よ~く見ると綺麗で可愛い花ですよ!

ここまで大きく成長してくると、「4.防虫ネット」で張った防虫ネットは窮屈になってくるかと思いますので外しても構いませんが、害虫も寄って来るので注意しましょう。

ちなみに、エダマメは自家受粉(自分の花の中で受粉が行える)できる植物なので、防虫ネットを張ったままでもOK

6.収穫時期の見極め方

種まきから約2~3か月するといよいよ収穫時期です!

エダマメの収穫時期の見極め方は、「サヤがぷっくり膨らんで、指で押すと飛び出そうになったら」です。収穫が早いと実が太りきっていないですし、遅くなると実が硬くなったり黄色っぽくなり、香りも悪くなってしまいます。

エダマメの収穫適期は3~5日ほどとほんの一瞬。美味しく頂くため、この収穫適期を逃さないようにしてください!

収穫時期になったら、こまめに畑をチェックしてね!

収穫したエダマメを日持ちさせる方法

エダマメは枝付きのまま保存せよ!

エダマメは収穫すると、鮮度が急速に落ちていく野菜です。すぐに調理できれば良いのですが、それが難しい場合もありますよね…。

このように収穫したエダマメをしばらく冷蔵庫で日持ちさせたい場合は、エダマメを枝付きのまま保存してください!

枝付きだと鮮度が落ちにくくなり、味や香りを長く楽しむことが出来ますよ。

とは言っても、収穫して1週間以内には食べきってね。

簡単!エダマメの美味しい茹で方

収穫したエダマメは出来るだけ早いうちに食べましょう!食べるなら、やっぱりシンプルに茹でるのがオススメ。レシピは以下でご紹介しています!

エダマメの病害虫対策

エダマメの主な病害虫は以下のとおり。予め対策をしておき、最小限の被害で済むようにしましょう!

シロイチモジマダラメイガ

シロイチモジマダラメイガという蛾の幼虫がサヤの中に侵入し、豆を食べられます。知らず知らずのうちに収穫してしまい、いざサヤから豆を出してみると、豆が茶色く変色していたり、フンが出てきたり、幼虫が出てくることも…。許しません。

間違いなくエダマメ栽培の重要指名手配犯。

カメムシ類

エダマメにサヤが付き始める頃、どこからともなくやってくるカメムシ類。カメムシ類は野菜の汁を吸う系の害虫で、サヤが吸われると実が太らなくなったり奇形になります。許さん。

こちらもエダマメ栽培の重要指名手配犯。

農薬を使わない害虫対策

農薬を使わない害虫対策は以下のとおり。

- 防虫ネットを張る

- 捕殺する

奴らはエダマメが開花しサヤが付き始める頃にやってきます。であるならば、その前から防虫ネットを張って物理的に防いでしまいましょう!「4.防虫ネットを張る」でもご紹介しているとおり、野鳥対策にもなるのでオススメです!

それでも発生する場合は捕まえて殺します。家庭菜園規模であれば、見つけ次第捕殺するだけでも効果はありますよ。

べと病

葉に発生する糸状菌(かび)による病気で、湿度が高いと葉裏にカビが生えるのが特徴です。葉脈に区切られ角張った黄色い斑点が出て、そのまま放っておくと葉全体が枯れてしまいます。

農薬を使わない対策方法

農薬を使わない主な対策方法は以下のとおり。

- 水はけの良い土づくり

- 密植を避ける

- 連作を避ける

- チッソ肥料は控えめに

べと病はカビ(糸状菌)による病気で、多湿を好みます。

どの病気対策にも共通することですが、できるだけ水はけや風通しを良くして、カビが嫌がる環境を作ってあげることが重要です。

土づくりでは有機質を十分にすき込んだり、植え付け時には適度な間隔を確保してください。また、連作を避けることで病原菌の密度を下げる効果もあります。

エダマメ栽培でよくある失敗とQ&A

家庭菜園初心者がエダマメを栽培する中で疑問に思うようなことをまとめました!順番に説明していきます。

Q.エダマメは摘芯した方が良いの?摘芯しない方が良いの?

A.基本は摘芯しなくてOK!

エダマメ栽培では基本、摘芯しなくても十分にサヤが付きます。

ただ、畑にチッソ分が多かったり高温期での栽培だと葉っぱが茂り気味になります。このような場合や、晩生の品種を栽培するときは摘芯した方が収穫量が上がりますよ。

摘芯のタイミングとしては、本葉が5~6枚になった頃や花が咲く6〜8月頃が適期です。摘芯は主茎の先端の柔らかい芽を摘み取るだけでOK!枝数が増えて収穫量増加につながります。

Q.葉ばかり茂って花が咲かない(サヤが付かない)のはどうして?

A.チッソ肥料のやり過ぎかも

エダマメにチッソ肥料をやり過ぎると、葉や茎ばかり茂って花が咲きにくくなります。

なぜならば、エダマメには根に根粒菌が付いてくれるからです。この根粒菌が空気中のチッソを取り込んでエダマメに供給してくれるので、チッソ肥料は本当に少なくて良いのです。

土づくりでは、化成肥料であれば50g/㎡、有機肥料であれば100g/㎡程度で十分。もし入れ過ぎてしまった場合は、本葉5~6枚の頃に摘芯すると、側枝が伸び始めて実の付きが悪くなるのを防いでくれますよ。

まとめ:エダマメ栽培で大切なこと

ここまで、エダマメの育て方をご紹介しました。

栽培期間が短く、家庭菜園初心者でも育てやすい

霜の心配が無くなるGW前後に定植(または直播き)

防虫ネットで野鳥と害虫から守る

収穫時期の見極め方は「サヤがぷっくり膨らんで、指で押すと飛び出そうになったら」

ぜひ本記事を参考にエダマメを育ててみましょう!