暑い暑い夏に欠かせない野菜と言えば、キュウリですよね!キンキンに冷やしてそのままかじりつくともう最高!サラダや漬物にしても美味しくいただけます。

今回は、そんなキュウリの栽培方法・育て方をご紹介します。

上手に栽培すれば、家庭菜園でも1株から100本以上収穫することが可能です!この記事を読んで、一緒にキュウリを育ててみましょう!

キュウリとは

キュウリはウリ科の1年生つる性野菜です。つるに実ったウリを未熟なうちに収穫します。シャキットした歯ごたえと爽やかな香り、みずみずしさがたまらない野菜ですよね…!

語源は「黄瓜」とされていて、熟すと黄色くなります。昔は黄色く熟して食べられていたそうです。

家庭菜園初心者にキュウリ栽培をおすすめする4つの理由

キュウリは家庭菜園初心者にもぜひオススメしたい野菜の一つです。その理由について順番に説明します!

①高温多湿を好み、日本の気候に適した野菜

キュウリの原産地はインド北西~ヒマラヤ山麓とされていて、生育適温は22~28℃、33℃までは普通に成長してくれます。日本の高温多湿な環境に適しており、家庭菜園初心者でも育てやすいです。

金太郎

金太郎ただ、35℃以上の猛暑や12℃以下の低温には弱いので注意!

②成長スピードが非常に早い

キュウリは成長スピードが凄まじいです!

植え付けた苗が活着した後はつるや葉をぐんぐん伸ばします。特に難しい管理をせずとも、しっかり肥料を与えていればキュウリ自身がすごい勢いで成長してくれますよ!

植え付けから約40日もすると収穫が始まるので、すぐに収穫できるのも嬉しいポイント。

③水分だけじゃない?キュウリの栄養素

約95%が水分で栄養がほとんど無いと思われがちなキュウリですが、そんなことはありません!

下記はキュウリ100gに含まれる主な栄養素です。

| 水分 | 95.4g |

| 食物繊維 | 1.1g |

| カリウム | 200mg |

| ビタミンC | 14mg |

| ビタミンK | 34μg |

水分以外で見ると、カリウムが比較的多く含まれているのが特徴です。カリウムは利尿作用があり、むくみ予防に効果がありますよ!その他、ビタミンCやビタミンKなどのビタミン類もきちんと含まれていて、低カロリーなのも特徴の一つ。夏には欠かせない野菜の一つです。

④収穫したてのキュウリは格別!

スーパーや直売所などで購入しても美味しいですが、収穫したてのキュウリはみずみずしさや香りがやっぱり違います。ほんのり甘味も感じられます。

朝の畑で採れたキュウリにそのままかぶりついてみてください!これは家庭菜園をする者の特権ですよ!

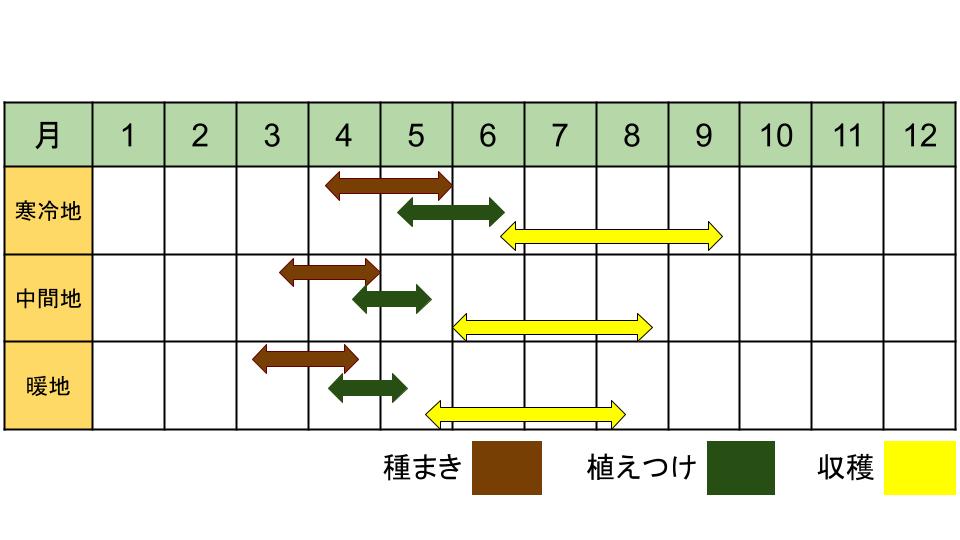

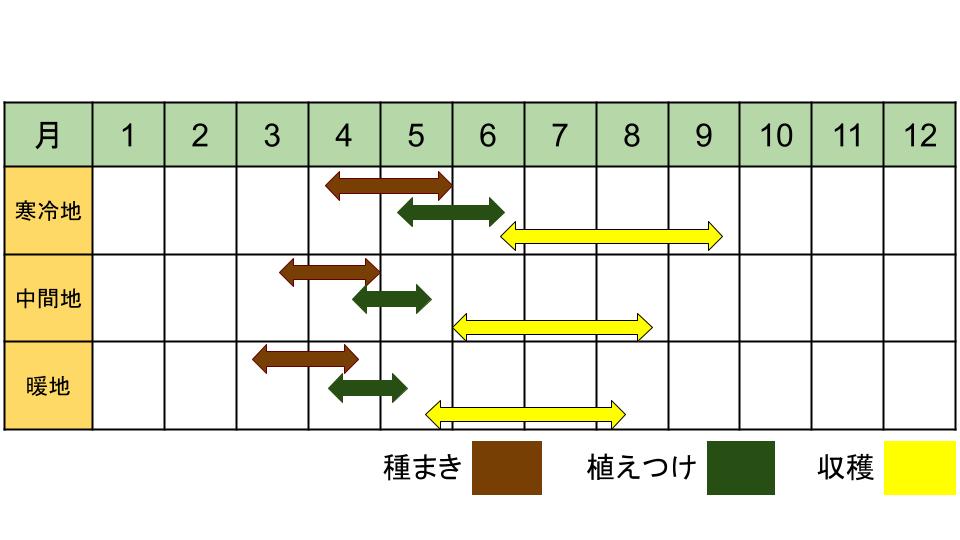

キュウリの栽培スケジュール

キュウリの最適な定植時期は4月下旬~5月中旬です。

キュウリは高温多湿を好みますが、低温には弱く12℃を下回ると生育が停止してしまいます。特に霜には非常に弱く、一度当たると枯れてしまうので、霜の心配が無くなる4月下旬以降に定植するようにしてください。

定植から約1か月半ほどすると収穫が始まります。以降は定期的に追肥をしながら、上手く栽培すれば8月いっぱいまで楽しむことができますよ!

4月下旬以降でも遅霜が来る可能性もある。天気予報を良く見てから植えよう!

キュウリのおすすめ品種

キュウリの品種を選ぶ際に重視したいのは、どれだけ”耐病性”があるか。

なぜなら、キュウリは病気が出やすい野菜です。病気が出ると回復は中々難しいですし、家庭菜園では農薬散布までする余裕も中々ないのではないでしょうか?

そこで、うどんこ病やべと病、ウイルス病への耐病性がある「VR夏すずみ」がオススメですよ!

濃緑色でツヤのある実が長期間にわたって収穫できる。べと病やうどんこ病に強く、ウイルス病への耐病性もあるので家庭菜園でも育てやすい!

キュウリの育て方7ステップ

キュウリの具体的な育て方は以下のとおりです。順番に詳しくご紹介していきます!

①種まき&育苗(種から育てる場合)

キュウリを種から育てる場合の種まき&育苗方法の手順を説明します。

【発芽適温:25~30℃】

ポリポット(直径9cm)に育苗培土を入れ、種を1~2粒ずつ蒔きます。覆土をかけてしっかり鎮圧し、水をたっぷりやります。以降、乾かさないようにしながら、発芽適温を確保します。

本葉1~2枚の頃、成長の良い株を1本残して残りを間引きます。

本葉3~4枚になったら植えつけ適期です!

「苗半作」と言われるほど、苗づくりは家庭菜園の出来を左右する大切なステップです!”良い苗”に育てるための育苗方法や徒長・病害虫対策などについては以下の記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください!

②土づくり

植えつけの1週間前までをメドに、元肥として以下をすき込んでおきます。

- 堆肥 3ℓ/㎡

- 化成肥料 100g/㎡(または有機発酵肥料 200g/㎡)

- かき殻石灰 150g/㎡

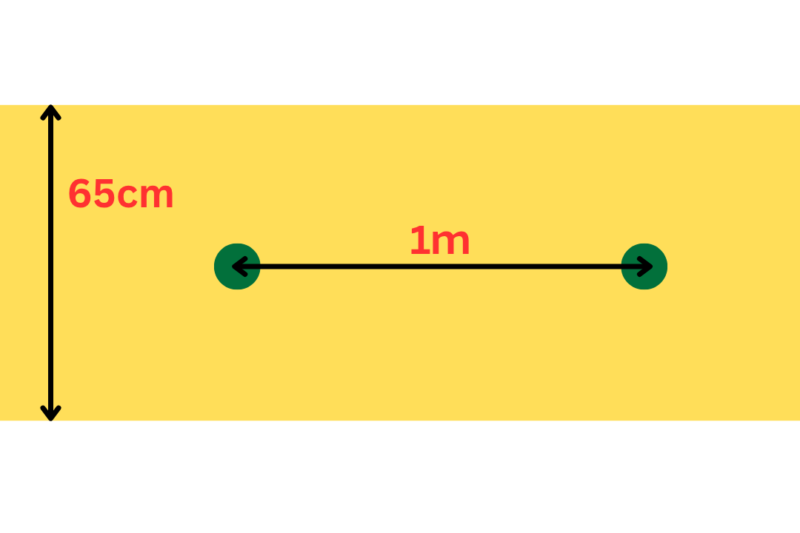

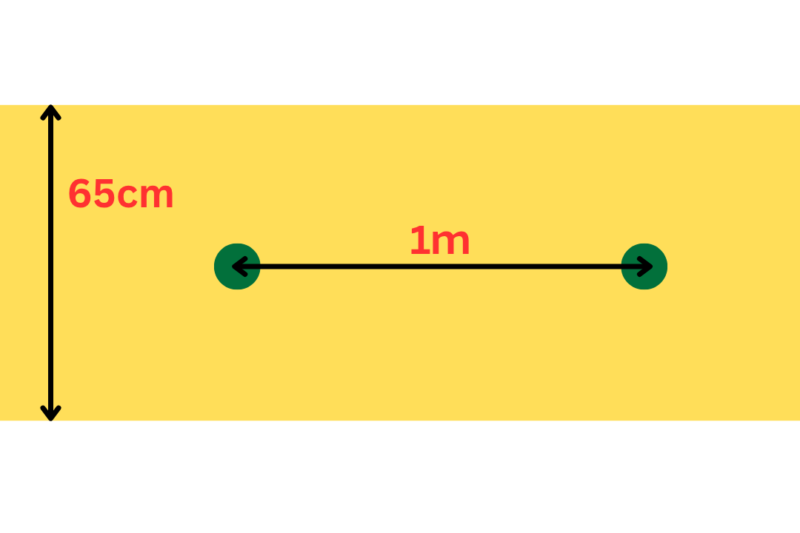

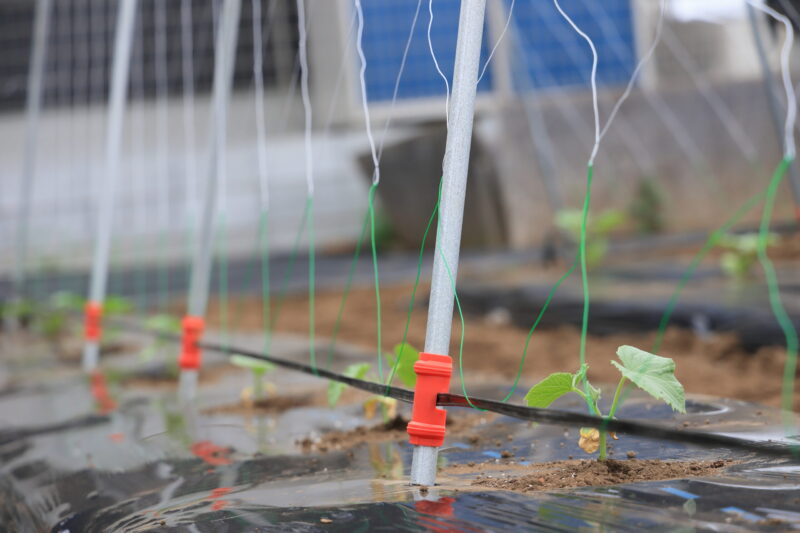

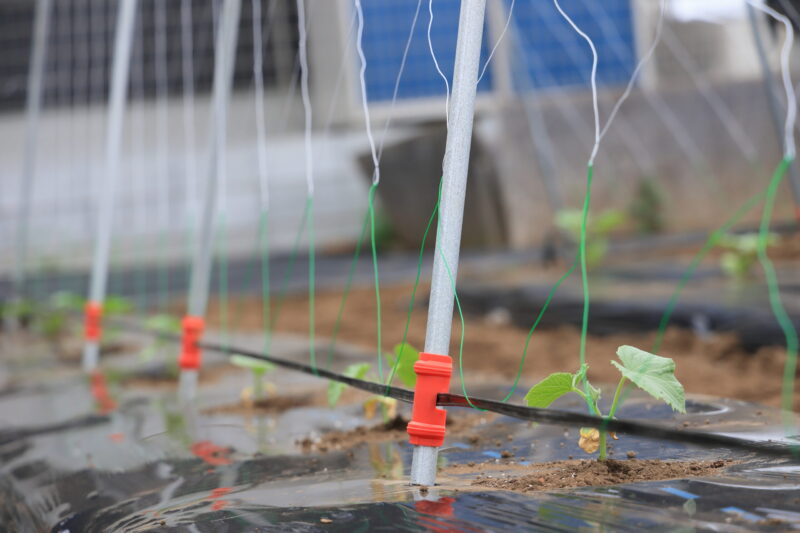

元肥をすき込んだら幅65cmの畝を立て、マルチを張ります。おすすめはシルバーマルチ。ウリハムシが近寄りにくくなります。黒マルチを張ると、まだ気温が低い生育前半の地温を確保しやすくなり、初期生育を促進させることができます。

時間があれば「太陽熱養生処理」をしておきましょう!詳しく解説している記事がありますので、参考にしてみてください。

③定植

【生育適温:22~28℃】

畝幅65cmの場合、キュウリの植え方は1列1m間隔とします。そこまでスペースが確保できない場合は、仕立てる本数を減らすことで株間を狭めることができます!以下を参考にしてください。

| 仕立て方 | 株間 |

|---|---|

| 3本仕立て | 1m |

| 2本仕立て | 75cm |

| 1本仕立て | 50cm |

植え付け穴を掘り、そこに水をたっぷりやります。水が引いたら、苗を植え付けましょう!

植え付けの際、水にリキダスを入れると活着が良くなります!詳しくは以下の記事で解説しています。

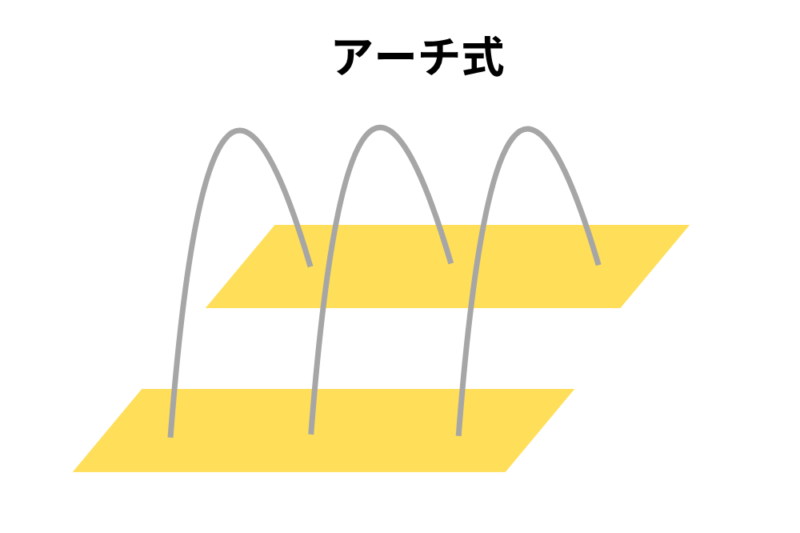

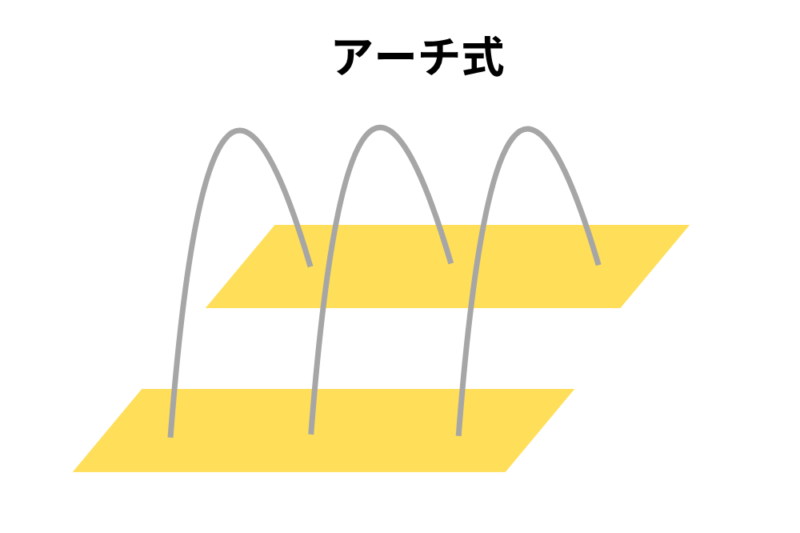

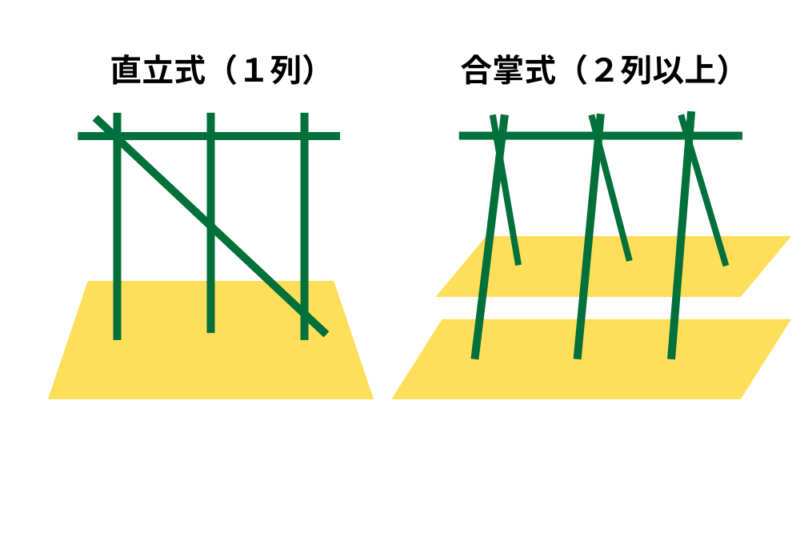

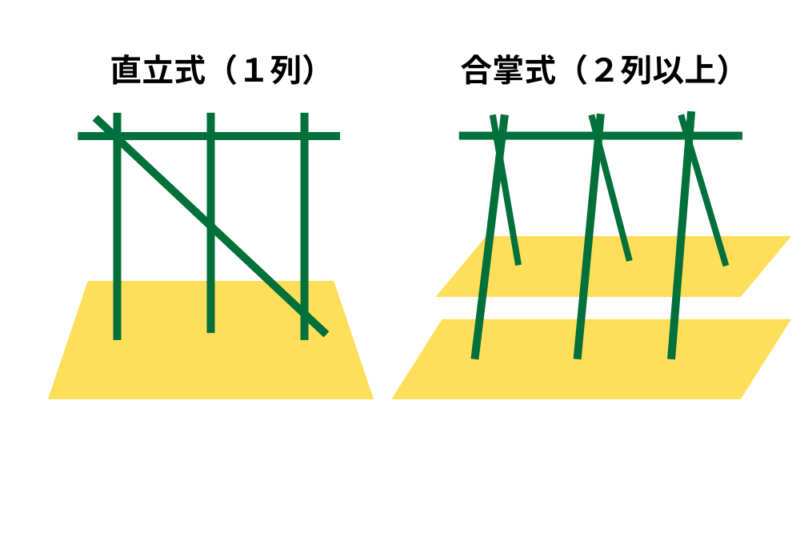

④支柱の立て方&ネット張り

定植したキュウリが畑に活着すると、ツルをどんどん伸ばしながら成長していきます。このようなつる性野菜には支柱とネットを用意して、そこにツルを這わせていきます。

以下の手順で支柱立て&ネット張りをしましょう!

キュウリなど比較的大きい実が成るウリ科野菜は「アーチ式支柱」や合掌式がオススメ。大きい果実が実っても耐えやすい構造。1列植えやプランターでは直立式がオススメ。

※イボ支柱でも可(長さ210~240cm×太さ16~20mm)

立てた支柱にネットを張ります。これが中々難しいのですが、菱目が正方形となるように端から順に張っていくと綺麗に張れますよ!

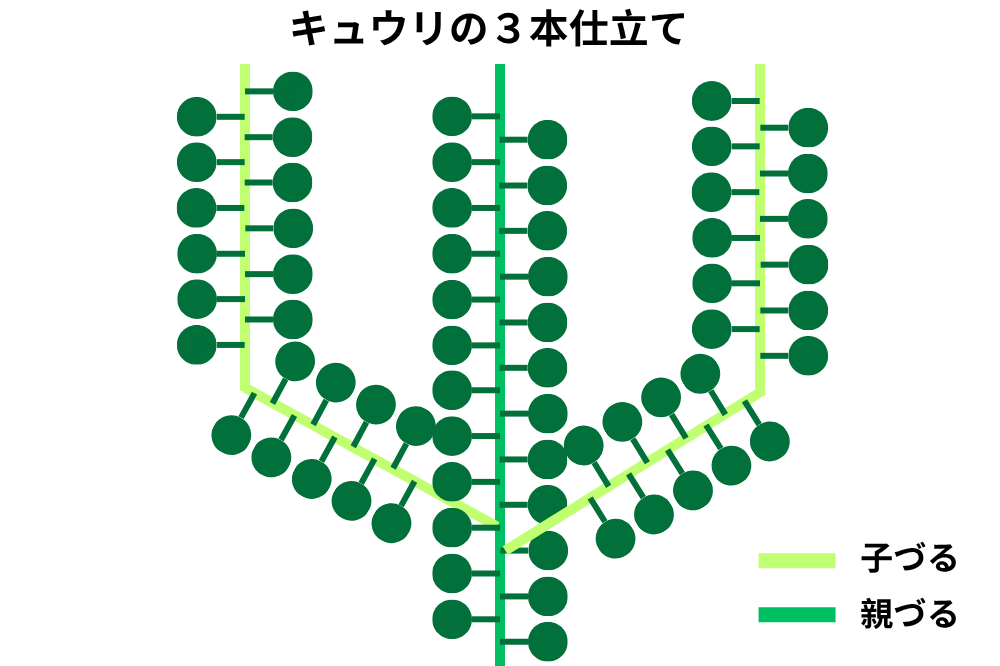

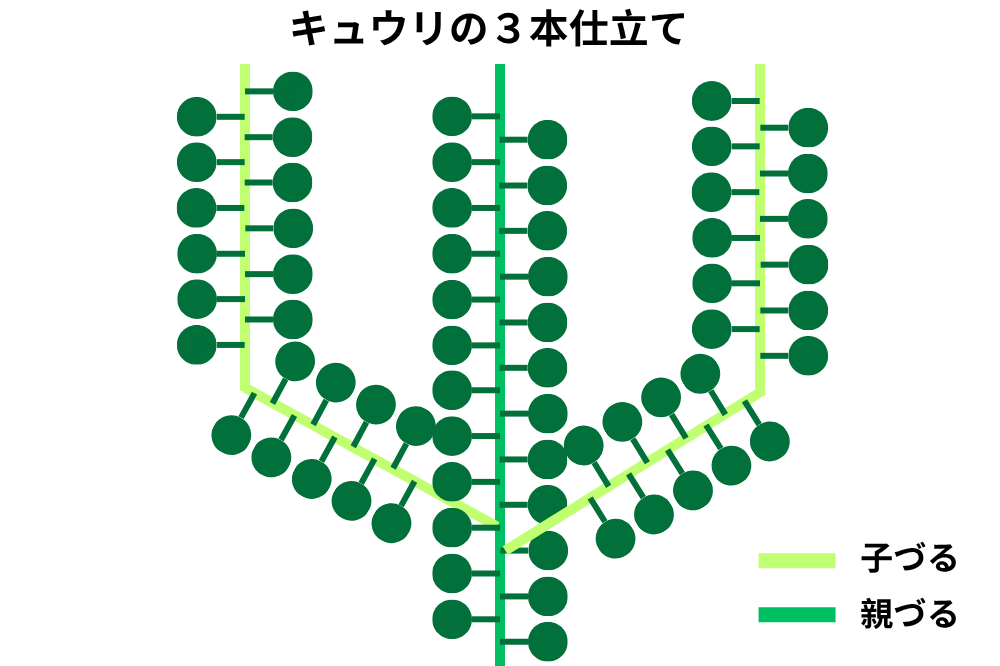

⑤キュウリの3本仕立て

キュウリには様々な仕立て方がありますが、おすすめは「3本仕立て」です。キュウリの3本仕立てとは、親づる1本と子づる2本の合計3本をメインに仕立てる栽培方法のこと。

3本仕立てにするメリットは以下のとおりです。

- 1株あたりの収穫量を多くすることができる(1株から100本の収穫を目指せる)

- 植える株数が少なくて済む

節なり性品種であれば、全ての節に実が付きます。さらに、各節から出てくるわき芽に1果ずつ実を成らせていくので、1節から2本のキュウリを収穫できるということです。

親づる子づるともに収穫できる節数をそれぞれ20節ずつだとすると…

20節(つる1本当たりの節数)×3本(親子1本+子づる2本)×2本(1節あたりの収穫本数)=120本

の収穫を目指すことができます!以下で具体的な3本仕立ての手順をご紹介します。

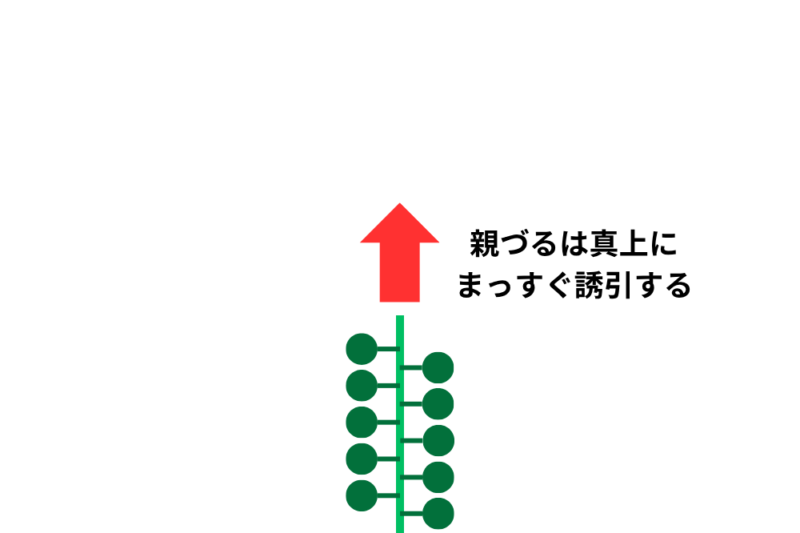

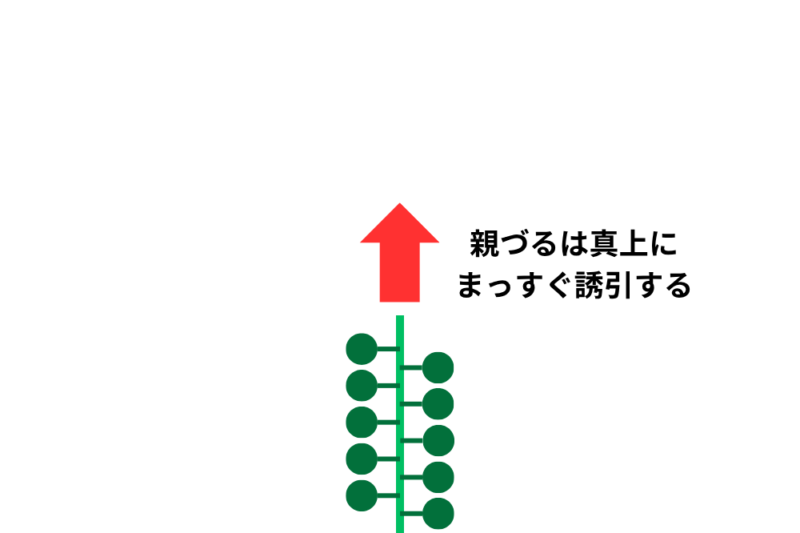

伸びてきた親づる(主枝)は真上にまっすぐ誘引します。

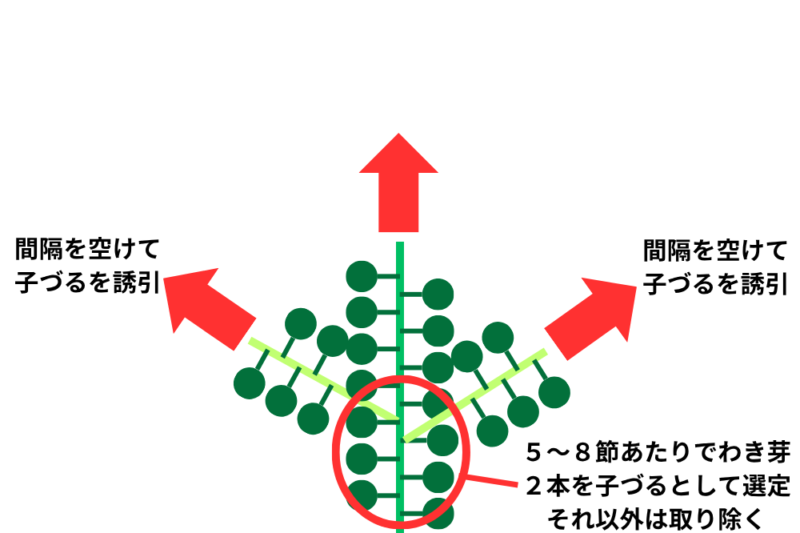

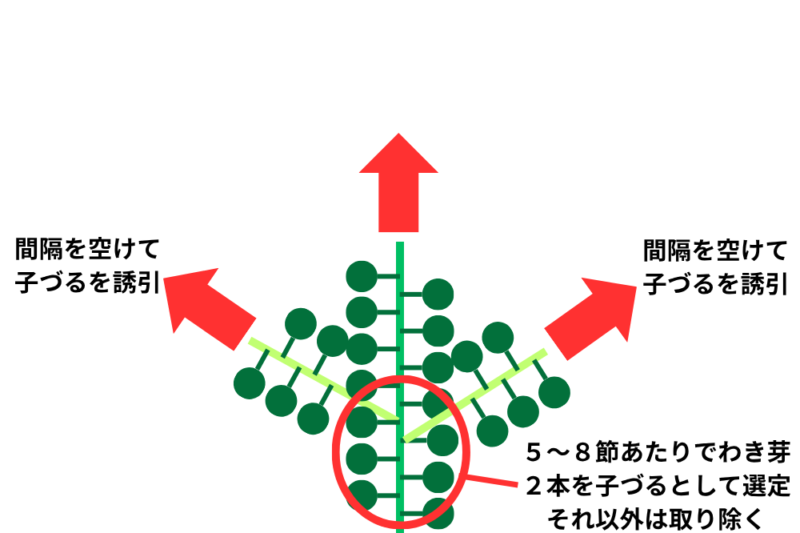

親づるがある程度伸びてきたら、5~8節あたりで勢いの良い子づる(わき芽)を2本選定します。親づるの葉が重ならないように、間隔を空けてそれぞれネットへ誘引してください。

※8節までに選定しなかったわき芽や実は全て取り除き、葉茎の成長を促します。

2本仕立ての場合は、小づるを1本だけ選定する。1本仕立ての場合は、子づるは選定せずに親づるだけ伸ばす。他の手順は3本仕立てと基本同じ。

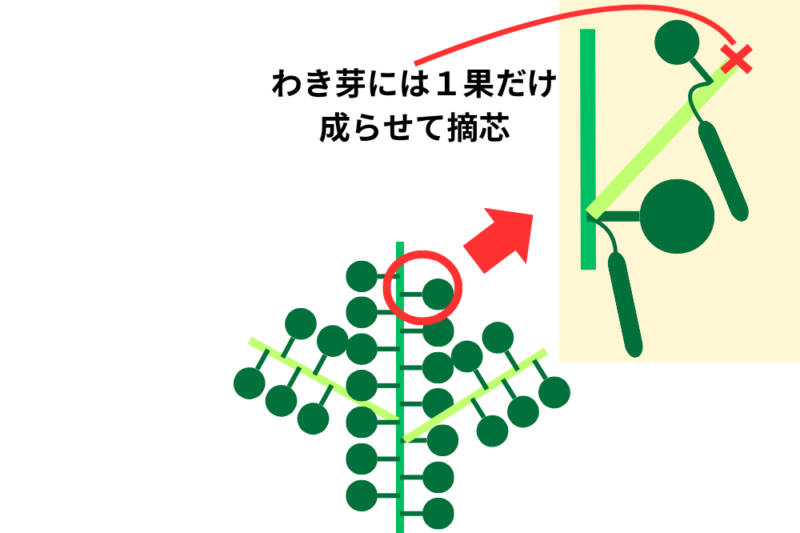

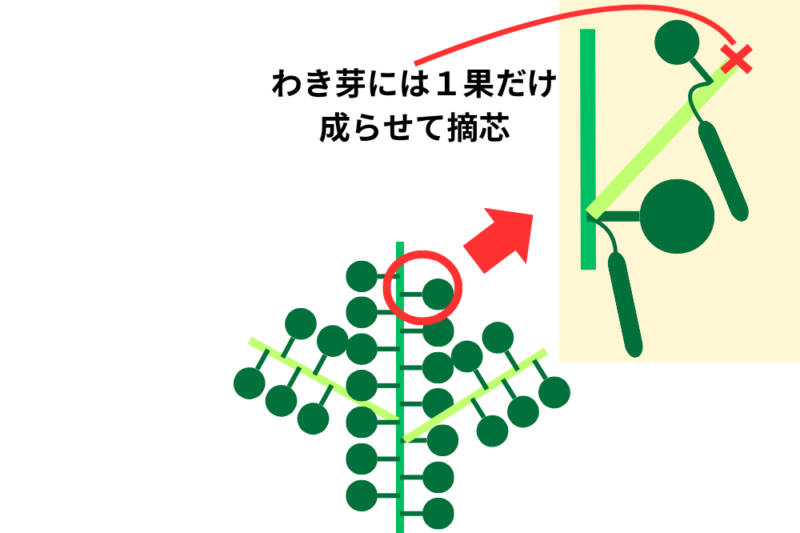

親づるや子づるが成長するにつれて、各節からわき芽が出てきます。わき芽は1果(1節)だけ成らせて、その先は摘芯してください!

2~3節育てたいところではありますが、それだと実が付きすぎて株が疲れてしまいますし、病害虫も発生しやすくなります。

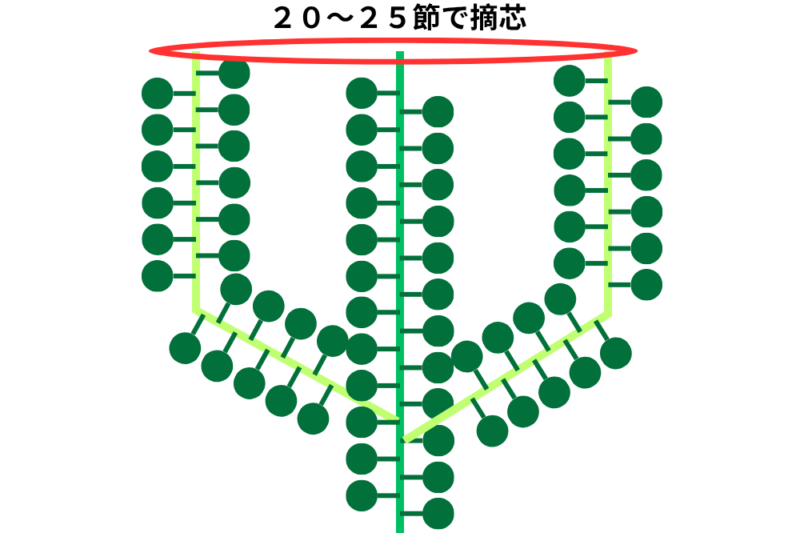

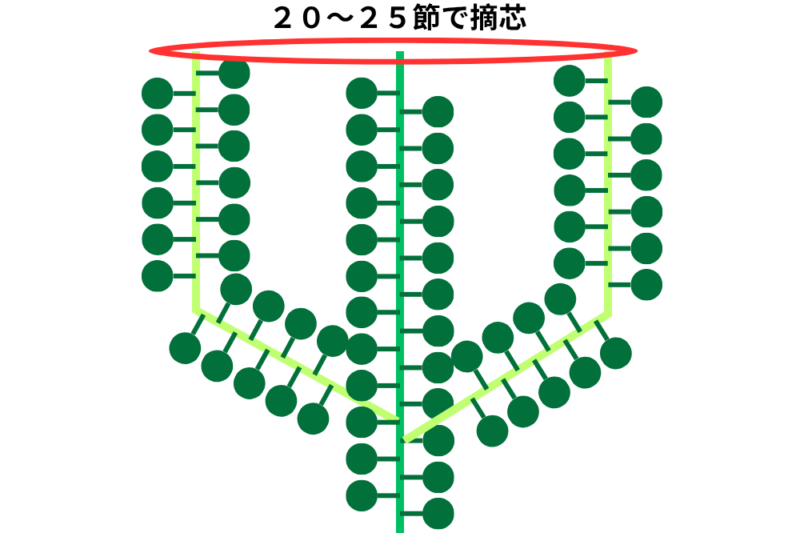

あまり高くまで成長すると収穫や管理が大変ですから、収穫しやすい高さで成長を止めてしまってください。

その後、1節で止めたわき芽からさらにわき芽(孫づる)が出てきましたら、そこからは放任栽培で構いません。成長するだけ成長させ、収穫しきって終わりにします。

ここまで、3本仕立ての方法をご紹介しました。この方法で栽培すれば、計算上は100本以上の収穫を目指せるとしましたが、実際には雌花が付いても落ちてしまうものもあって計算通りにはいきません。また、3本仕立ては管理に手間もかかり、慣れるまではちょっと難しい方法かもしれません。

そんな時は、家庭菜園初心者の方には1本仕立て(親づるのみ)もオススメですよ!1本仕立ては子づるの選定が不要で、親づる一本だけ管理していけばOK!そのほかの管理は上記と同様です。

栽培に慣れてきたら、3本仕立てにチャレンジするのもアリ!

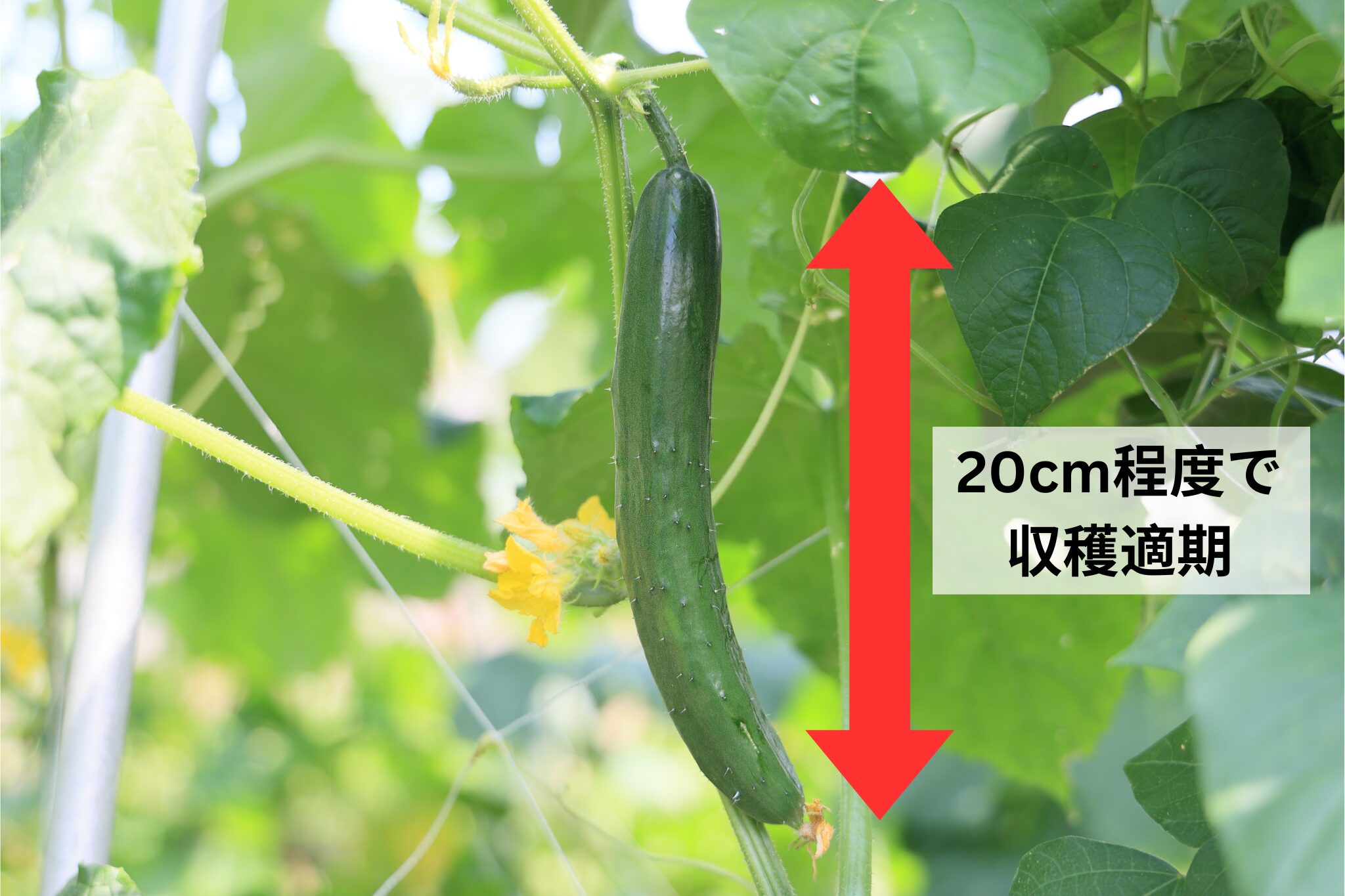

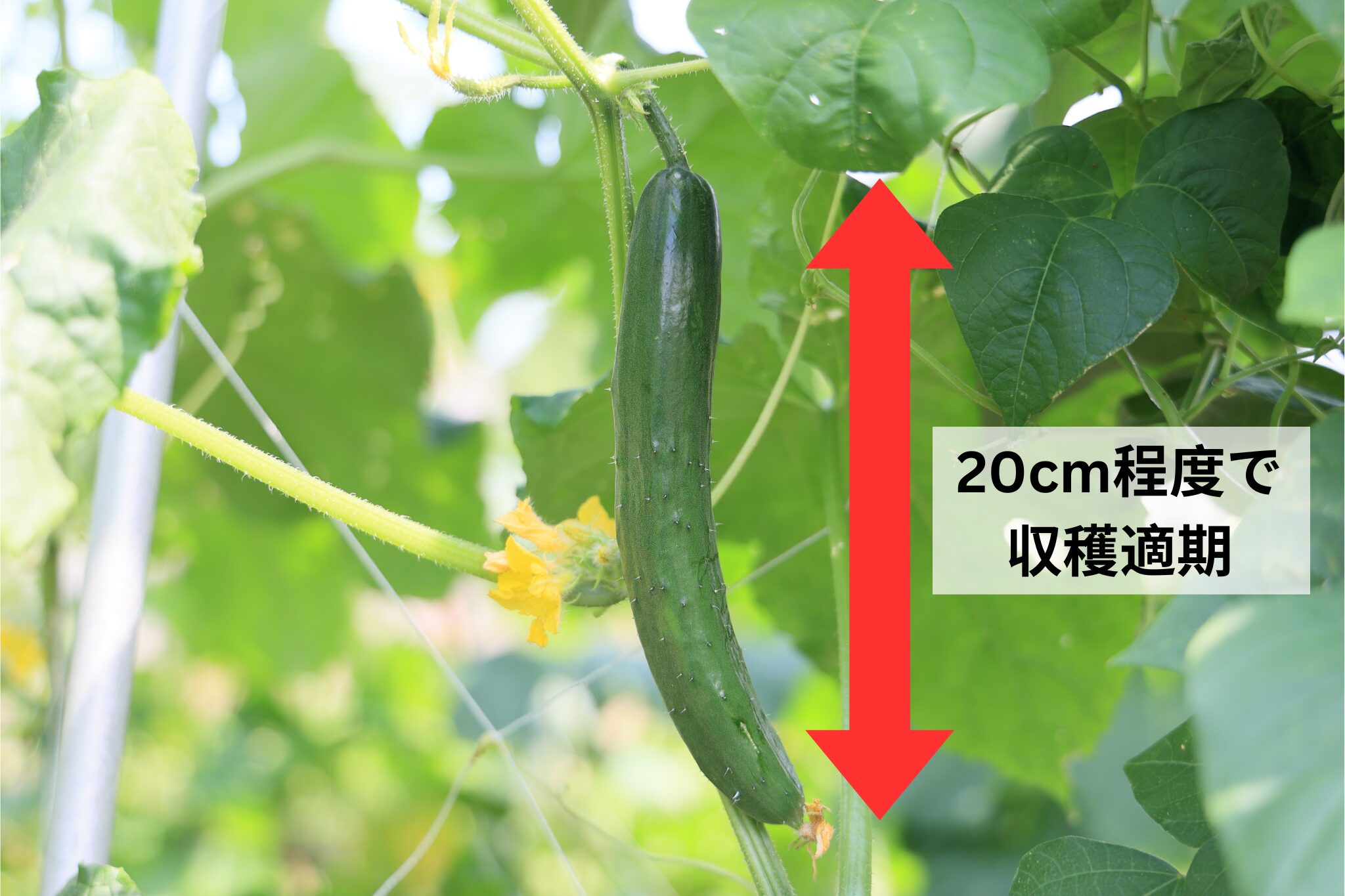

⑥収穫時期の見分け方

いよいよキュウリの収穫です!キュウリの収穫時期の見分け方は以下のとおりです。

- 開花してから約7~10日後

- 長さ20cm程度になったら

キュウリの成長スピードは非常に早いですが、実の成長もあっという間です。「収穫まではもう少しかな」「冷蔵庫にあるから収穫は今度にしよう」などと思っていると、次に見た時は2~3回りは大きくなっています。

そのまま実を成らせていると株自体のエネルギーも消費してしまいますので、収穫適期を逃さずに収穫してください!

収穫が遅れようもんなら、こん棒みたいなキュウリをお見舞いするぞ!?

⑦追肥

キュウリを長く収穫するには、定期的な追肥とこまめな水やりが必要です。収穫が始まる頃を皮切りに、およそ2週間ごとに以下を追肥していきましょう!

化成肥料 … 30g/㎡(または発酵有機肥料 … 50g/㎡)

また、こまめな水やりも忘れずにしましょう!

キュウリは水分要求量が多い野菜のため、土は常に適度に湿った状態が望ましいです。特に、梅雨明け後は高温乾燥で水分不足になりやすいので注意しましょう!

「梅雨までは真っすぐで立派な実が成っていたが、梅雨明け後は実が曲がり出してさっぱり…」なんてことを経験された方は多いのではないでしょうか…?

実が曲がる原因は、水分不足や肥料不足、日照不足、高温や低温など様々な要因が考えられます。一概には言えないですが、特に夏の暑い時期には水分や肥料が不足しやすく、実の曲がりに繋がっているかもしれません。

こまめに追肥や水やりをすることで、キュウリが育ちやすい環境を整えてあげれば、真っすぐな実を長く収穫することができますよ!

キュウリの病害虫対策

キュウリは病害虫が発生しやすい野菜でもあります。

キュウリの主な病害虫は以下のとおり。予め対策をしておき、最小限の被害で済むようにしましょう!

- ウリハムシ

- うどんこ病

- べと病

ウリハムシ

体長7mmほどで黄褐色の甲虫。キュウリ畑に足を踏み入れるとブンブン飛び回る虫で、葉をリング状に食害されます。幼虫は根を食害するのでこいつも厄介。放っておくとウリハムシの楽園になりかねません…。

農薬を使わない対策方法

農薬を使わない主な対策方法は以下のとおりです。

- シルバーマルチを張る

- 捕まえて殺す

ウリハムシは光の反射を嫌います。そこで、マルチを張る際にはシルバーマルチにすると寄り付きにくくなりますよ。

それでも発生する場合は捕殺しましょう!家庭菜園規模であれば、見つけ次第捕殺するだけでも効果はあります。特に朝は動きが鈍いので、捕まえやすいですよ。

おすすめ農薬

農薬を使う場合は、以下がオススメです。

合成ピレスロイド系殺虫剤。ウリハムシはもちろん、幅広い害虫を殺虫できる。ちょっと高いけど、収穫前日まで使え、ズッキーニにも適用できる。

うどんこ病

葉に発生する糸状菌(かび)による病気で、葉に白い粉をまぶしたように白い粉状のカビが発生するのが特徴です。初期は小さい斑点ですが、放っておくとあっという間に株全体に広がっていき枯れてしまいます。

農薬を使わない対策方法

農薬を使わない主な対策方法は以下のとおりです。

- うどんこ病に耐病性のある品種を選ぶ

- チッソ肥料は控えめに

- こまめに葉を取る

品種を選ぶ際には、耐病性をチェックします。特に発生確率の高いうどんこ病には耐病性があると安心ですよ。

チッソが多すぎると耐病性が低下して発生しやすくなるため、チッソの入れ過ぎには注意しましょう!

また、葉茎が混み合っていても発生しやすいです。植え付け時には株間を十分にとり、その後もこまめに摘葉して風通しと日当たりが良い環境を整えてあげましょう!

おすすめ農薬

家庭菜園での病気対策は「Zボルドー」がオススメ!糸状菌から細菌による病気まで幅広い病気の予防に有効で、野菜類で登録があり、有機栽培でも使用することができます。以下の記事で詳しく解説しています。

べと病

葉に発生する糸状菌(かび)による病気で、湿度が高いと葉裏にカビが生えるのが特徴です。葉脈に区切られ角張った黄色い斑点が出て、そのまま放っておくと葉全体が枯れてしまいます。

農薬を使わない対策方法

農薬を使わない主な対策方法は以下のとおりです。基本的にはうどんこ病対策と同じです。

- べと病に耐病性のある品種を選ぶ

- チッソ肥料は控えめに

- こまめに葉を取る

おすすめ農薬

農薬を使う場合は、うどんこ病と同様に「Zボルドー」がオススメです。

まとめ:キュウリ栽培で大切なこと

ここまで、キュウリの育て方をご紹介しました。

- 日本の気候に適した野菜の一つで、家庭菜園初心者でも育てやすい

- 低温に弱いため、霜の心配が無くなるゴールデンウィーク前後に定植

- 3本仕立てがオーソドックスだが、家庭菜園初心者は1本仕立てでもOK!

- 耐病性のある品種を選び、病害虫を発生させない環境づくりを心がける

キュウリはすごい勢いで成長するあまり、1週間も目を離すとあっという間につるがあちこちに伸びていたりします。管理に手間はかかりますが、それだけに収穫したてのキュウリは格別ですよ!

ぜひ本記事を参考にキュウリを育ててみましょう!